समीरा की कढ़ाई लगातार चालू थी। कई दिन, कई रात बीत चुके थे कढ़ाई करते पर समीरा ज़रा भी नहीं रुकी थी। सोते समय भी उसे कढ़ाई का खयाल आता और वो जाग जाती। सुबह के कोहरे मे मैं उसके घर जा पहुंची। उसने मेरे फ़ोन का और मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया था।

“अरे समीरा, समीरा दरवाज़ा खोलो।”

हाथ मे चाय का कप थामे समीरा दरवाज़े के पीछे से मुझे देखने लगी।

“ऐसे क्या देख रही हो? चोर नहीं हूँ।” मैंने मुस्कुराकर कहा।

“मालूम है| डर लग रहा था कि कहीं कोई पुलिस ना हो।” वो सोफे पर बैठकर बोली।

“कैसी बातें कर रही हो? तुम्हा रे घर पुलिस क्यों आएगी ? और पुलिस से ड़रना कैसा ?” मैने उसके पास बैठकर कहा।

कई दिनों से शायद वो सोई नहीं होगी| उसकी आँखों के नीचे काले गड्ढे ऐसे फैल रहे थे, मानो हँसते हुए चेहरे पे कि सी ने सचमुच काले बादल चिपका दिये हों।

“पुलिस, डर… क्या बोल रही हो समीरा? क्या हो गया है तुम्हें? ना फ़ोन उठाती हो, ना मैसेज का जवाब| क्या चल रहा है तुम्हारे साथ?” मैं बोली।

“क्या चल रहा है? तुम्हें क्या हो गया है? कुछ दिख नहीं रहा या अंधी होने का नाटक कर रही हो? यह अंधापन प्रीवि लेज है तुम्हा रा| तुम्हें फरक नहीं पड़ता इसका मतलब यह नहीं की चुपचाप बैठे रहो|” समीरा ने चिल्ला कर कहा।

उसकी बातें मुझे चुभ रही थी। कुछ मि नटों तक उसके आज़ादी के नारों वाले रूम मे चुप्पी छायी रही।

“I am sorry Pihu! पर मैं बहोत गुस्सा हूँ, बहोत ज़्यादा! रोज़ सुबह उठकर एक नयी न्यूज़! कभी ट्रांसजेन्डर बिल, कभी Citizenship Amendment बिल! बिल बना बनाकर ये हमको चूहों की तरह इन बिलों मे डाल रहे हैं|” समीरा ने इस बार थोड़ा pun का इस्तेमाल किया पर उसमे गुस्सा था, डर था, चिंता थी और साथ ही एक जोश भी।

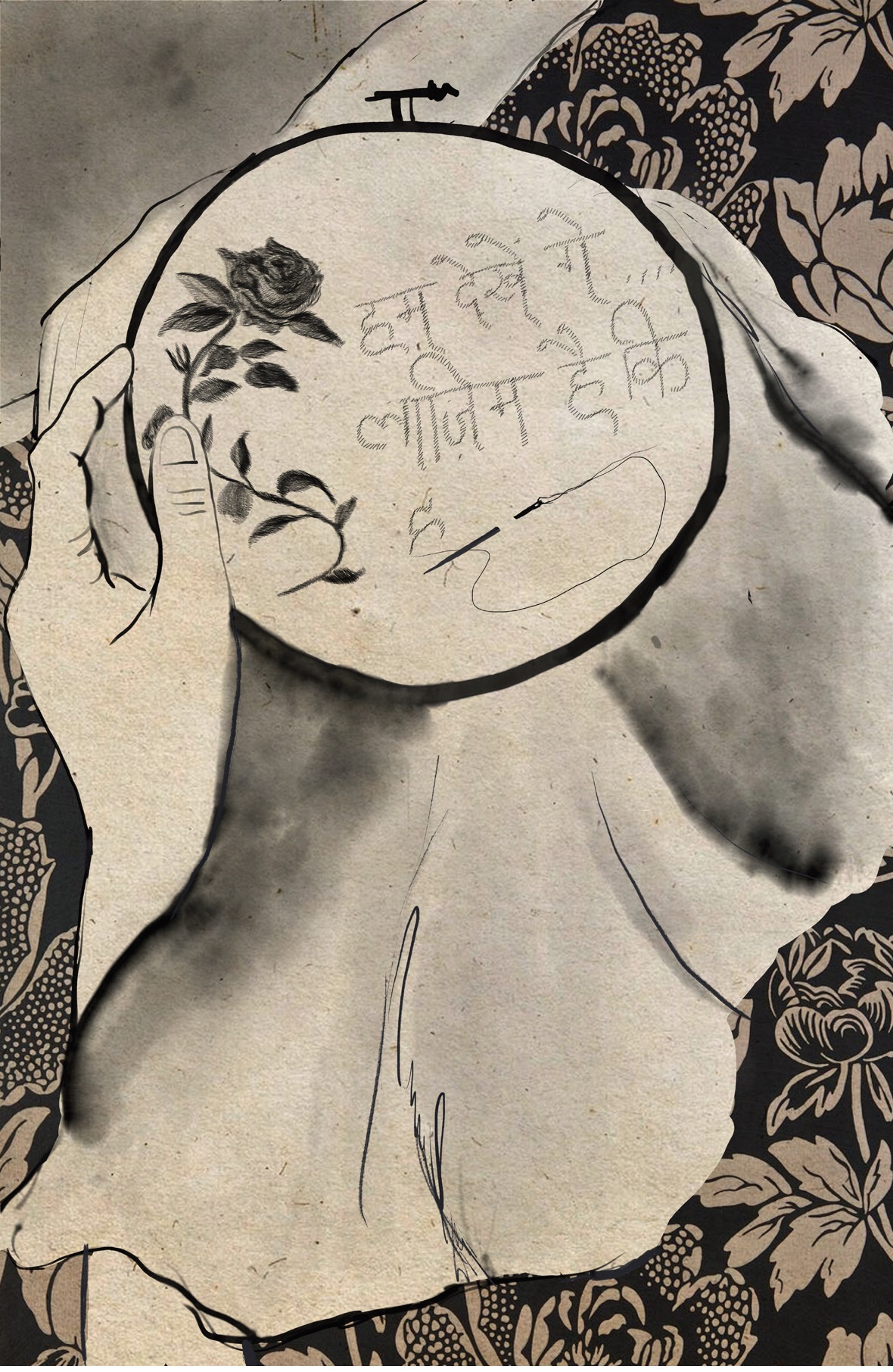

समीरा काले फूल और लाल पत्तियों के बीच इक़बाल बानो की गायी हुई फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की नज़्म “हम देखेंगे” के शब्दों को काढ रही थी| सूई और धागे का काम ज़ोरो -शोरों से चालू था। और हम देखेंगे की आवाज़ भी उतनी ही जोर से गुंज रही थी।

“हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे।

वो दिन कि जि सका वादा है…”

इसी आवाज़ के बीच मैंने उससे पुछा –

“यह कढ़ाई जो तुम बना रही हो, और यह गीत जो तुम गा रही हो, उससे क्या हो जाएगा? मतलब जो कानून द्वारा लिखा लिया गया है, वो तुम्हा री कढाई और गीत से क्या बदल देगा?”

“पिहू , कभी-कभी ना मुझे तुम्हारे सवालों पे हँसी आती है| पर ये ही तो गलती है – ऐसे सवालों को हँसकर टाल देना। ये ही तो गलती है कि जिसे नहीं पता उसे बताने की कोशिश भी ना करना। तो चलो इस बार तुम्हें बतलाती हूँ इस कविता के बारे मे जो विरोध की कविता है, आक्रोश की कविता है।” समीरा बोली।

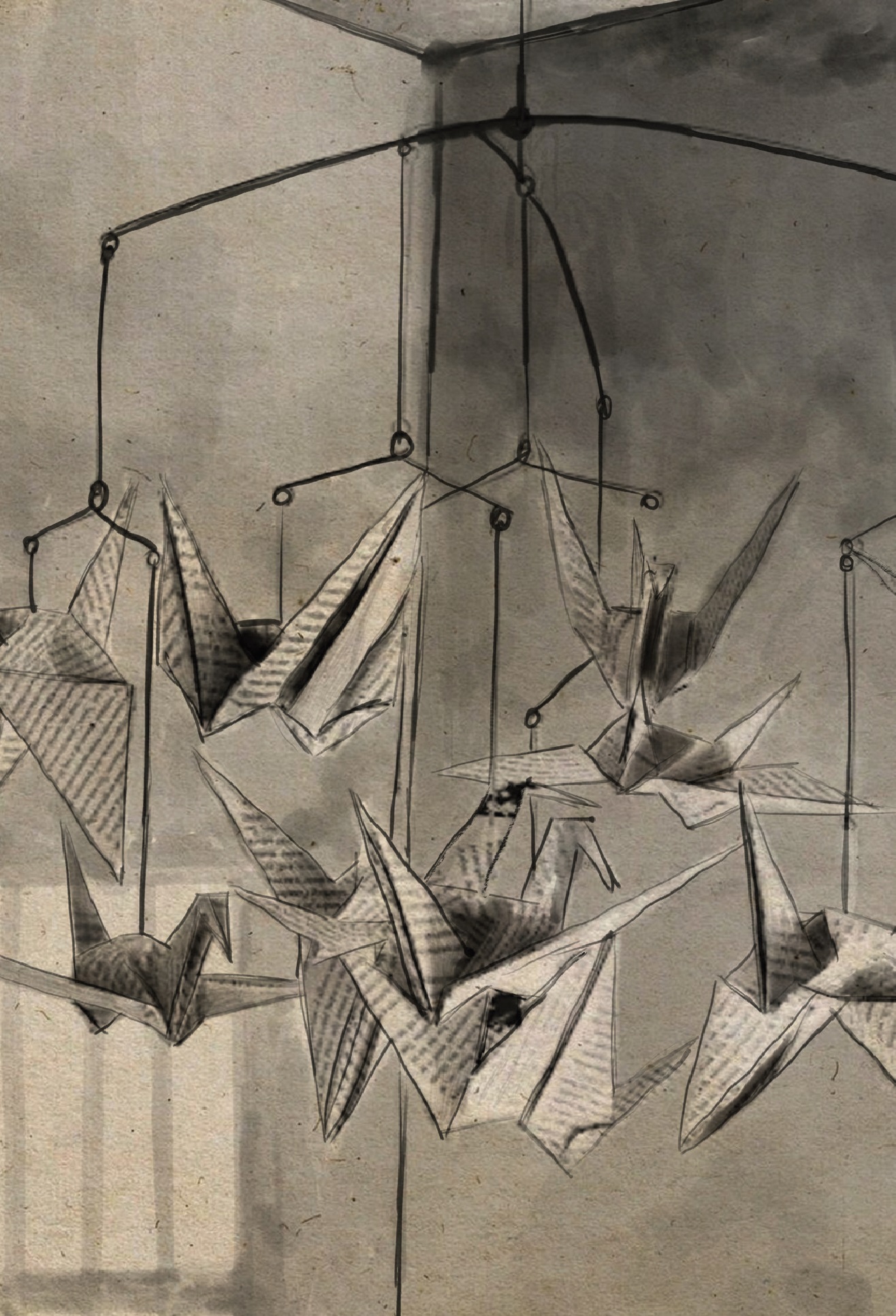

समीरा की खिड़की के पास कागज के बने पंछी सर्दियों की हवा मे झूला खा रहे थे| समीरा ने एक पंछी को खोलकर उसमें लिखी दुष्यन्त कुमार की कविता “चिथड़े मे हिंदुस्तान” मुझे सुनाई।

“कल नुमाइश में मि ला वो चीथड़े पहने हुए,

मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है।

मुझमें रहते हैं करोड़ों लोग चुप कैसे रहूँ,

हर ग़ज़ल अब सल्तनत के नाम एक बयान है।”

“कुछ समझी तुम पिहू ?” समीरा मुझे बोली।

“हाँ समझी| हर ग़ज़ल, हर कविता, हर गीत हवा मे थोड़े ही बनती है| वो तो हमारे आस-पास हो रही घटनाओं का बयान है|” मैंने मन मे उमड़ रहे कई विचारों को कुछ शब्दों मे डालकर कहा।

“अच्छा अब ज़रा बताओ कि आज वो कौन सी लोकतांत्रिक जगहें हैं जहाँ पे इस तरह के गीत, कविता और ग़ज़लें तेज़ रफ़्तार से और बड़ी तादात मे आगे बढ़ते हैं?” समीरा ने पूछा।

“Of course, सोशियल मीडिया और इंटरनेट पे|” मैंने फ़ौरन जवाब दिया।

“समझदार हो तुम पिहू। कहने की ज़रुरत नहीं है कि क्यों कश्मीर और आसाम में रातोँ-रात इंटरनेट बंद कर दिया गया| State को डर लगता है कि सच बाहर आ जाएगा, कि ये युवा पीढ़ी हर चीज़ डॉक्यूमेंट करके अपनी सोशियल मीडिया की walls पे रख देगी।”

तब तक एक और पंछी खुल चुका था जि समें दुष्यंत कुमार के कुछ और शब्द सुनाई दिये –

“सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,

सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।

मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही,

हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए।”

हवा कुछ तेज़ी से चलने लगी थी, मानो उसने भी रुख बदलने का दढॄ निश्चय कर लिया हो। खिड़कियां दीवारों से टकराने लगी थी और घर के दरवाज़े की कुंडी हवा मे खुल चुकी थी।

दरवाज़ा खुलते ही एक शक्स दिखा। ढीला पायजामा और उसपे कुर्ता पहनकर वो समीरा की खिड़की की तरफ़ देख रहा था| दरवाजा खट-खटाकर वह बोला –

“आपकी विरोध की कविता के शब्द बाहर तक सुनाई दे रहे थे। मेरे पास भी एक कविता है जो सुनाना चाहता हूँ| अंदर आ जाऊं ?”

“जी, ज़रूर।” समीरा ने चाय बनाते हुए कहा।

तीन कप चाय के बीच मैंने उससे पुछा, “अरे आपने अपना नाम नहीं बताया।”

चाय के कप को मेज पे टिकाकर, अपनी डायरी के पन्ने पलटाकर वो बोला, “मैं कौन हूँ, उसी का पर्चा है ये कविता”

– ‘लिख लो मुझे’, वही सुनाता हूँ –

“लिखो,

मैं हिन्दुस्तानी हूँ.

आगे लिखो,

मेरा नाम अजमल है.

लिखो,

मैं हिन्दुस्तानी हूँ.

मेरे बाप-दादाओं ने

यहाँ की ज़मीन सींची है

इसी में जिए

इसी में दफ़्न हैं वो.

उनकी जड़ें नारियल और पीपल से भी गहरी जाती हैं

इस ज़मीन में.

हाँ वो कभी ज़मींदार नहीं थे

बस मज़दूर थे

पर जड़ तो हर पौधे की होती है

छोटा हो या बड़ा

ये धरती ही उनकी जड़ है

ये धरती ही उनकी महक है

ये धरती ही उनकी चमड़ी है

काग़ज़-पत्तर दिखाएँ?”

कुछ पल की चुप्पी को तोडते हुए मैंने पुछा – “क्या इतना बुरा है NRC और CAA तुम्हा रे लिए?”

“मेरे लिए?” उसने मेरी तरफ देखकर कहा।

“ये हम सबके लिए गलत है| संवि धान से सेक्यू लर “secular” को काटकर धर्म के नाम पे सि टीजनशि प देने की बात हो रही है रिफ्यूजीस को Citizenship Amendment Act में| और National Register of Citizen में दस्ता वेज़ के द्वारा साबित करो कि आप भारतीय हो| अरे कौनसे दस्तावेज़ और कागज़ात? कितने गरीबों के पास हैं यह कागज़ा त? कि तनी महि ला, मजदूर, किसान, आदिवासि यों, बेघर, आपदा से मारे गए लोगो के पास है यह कागज़ात? देश की गिरती आर्थिक व्यवस्था में अब करोड़ों रूपये लगाये जाएंगे नागरिकता साबित करने के लिए? किसका राज्य बन रहा है ये? इंटरनेट बंद कर देना, छात्रों पर वार करना, कौन सा युद्ध है ये?” वो बोला।

“मैं बताना चाहूँगी…” दरवाज़े पर एक और आवाज़ सुनाई दी| समीरा की दोस्त सम्पदा प्रोटेस्ट से लौटी थी। अजमल के पास बैठकर उसने अपना फ़ोन निकाला और जसिंता केरकेट्टा की कविता “सेना का रुख किधर है” सुनाई –

“युद्ध का दौर खत्म हो गया

अब सीमा की सेना का रुख़

अपने ही गांव, जंगल, पहाड़

और कॉलेज के छात्रों की ओर है

कौन साध रहा है अब

चिड़ियों की आंख पर निशाना ?

इस समय ख़तरनाक है सवाल करना

और जो हो रहा है उस पर बुरा मान जाना

क्योंकि संगीनों का पहला काम है

सवाल करती जीभ पर निशाना लगाना

खत्म हो रही है उनकी

बातें करने और सुनने की परंपरा

अब सेना की दक्षता का मतलब है

गांव और जंगल पर गोलियां चलाना

और सवाल पूछते वि द्यार्थि यों पर लाठि यां बरसाना…”

सम्पदा के आँसू उसके फ़ोन पे जा गिरे इसी कविता की ये लाइनें सुनकर। वो बोली, “छात्रों को लाठी से मारा जा रहा है, उनपे हमले हो रहे हैं और अभी भी हम शांत बेठे हैं।”

“पर ये छात्र क्यों लड़ रहे हैं?” मैने पुछा| आज मैं अपने सारे सवालो का जवाब चाहती थी। कभी भी विरोध ना करने वाली अचानक इस भीड़ मे कैसे जुड़ जाये, बिना कुछ समझे? समझना ज़रूरी था।

सम्पदा अपने चश्मे को साफ करते हूए बोली… “क्योंकि वे गुलाबी रंग का चश्मा नहीं पहने हुए हैं। संविधान का प्रीएम्बल याद है उन्हें, पढे-लिखे हैं यह छात्र। बाकी रोज़ काम पे जाना और शाम को लौट आना ही आपकी पढ़ाई लिखाई का बयान नहीं है।”

वो इंटरनेट पर एक प्रोफेसर का विडियो दिखाने लगी जो सड़कों पर अपने छात्रों के साथ संविधान का प्रीएम्बल दोहरा रही थी। अगला विडियो अजमल ने दिखाया। शिलॉन्ग के एक रैपर ने विरोध के संगीत का रैप बनाया था। लोग उठ रहे हैं, जाग रहे हैं। सबके फ़ोन पे एक आवाज़ है। ये कहानियां सड़कों के दृश्य दिखा रही हैं। लोग सड़कों पर हैं अपनी आवाज़ों के साथ।

“इन्कलाब ज़िन्दाबाद

इन्कलाब ज़िन्दाबाद जाग उठा है।

लाठी के बीच

टीअर गैस के बीच

बन्दूक और बिल के बीच- इन्कलाब ज़िन्दाबाद

इन्कलाब ज़िन्दाबाद, इन्कलाब ज़िन्दाबाद।”

दरवाज़े पे एक और आवाज़ सुनाई दी — चिराग के फ़ोन पे मलयालम में देश भक्ति गीत बज रहा था जिसके शब्द कुछ ऐसे थे –

“बि ना डर के चलो, चलो मेरे साथ।

बाज की तेज़ी से चलो मेरे साथ।

चलो मेरे साथ

चलो मेरे साथ

बहादुर लोगो, चलो मेरे साथ।

….”

बाहर एक जुलूस निकला। सम्पदा उठ खड़ी हुई और उस जुलूस के साथ नारे लगाती हुई बाहर चली गयी । चिराग अभी भी दरवाज़े पे अपनी विरोध की कविता के शब्द सुना रहा था। अब अजमल भी उठ खड़ा हुआ था। एक हाथ में अपनी डायरी लिये उसने भी नारे लगाने शुरू किये- “अभी भी जिसका खून ना खौला, खून नही वो पानी है!”

उस आज़ादी के रूम मे चिराग की आवाज़ मेरे और समीरा के कानो मे गूंज रही थी।

समीरा उठ खड़ी हुई । उसकी कढ़ाई जमीन पर गिर गई।

“समीरा बाहर जाना ख़तरनाक होगा। मम्मी पापा से क्या कहेंगे? अगर ज़िंदा ही नहीं रहे तो क्या लड़ेंगे?” मैंने उसे कहा। समीरा ने बिना कोई जवाब दिये, खिड़की के पास से तीसरे पँछी को खोला।

उसमें पाश की कविता “सबसे खतरनाक” थी –

“मेहनत की लूट सबसे ख़तरनाक नहीं होती

पुलिस की मार सबसे ख़तरनाक नहीं होती

ग़द्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे ख़तरनाक नहीं होती

बैठे-बि ठाए पकड़े जाना – बुरा तो है

सहमी-सी चुप में जकड़े जाना – बुरा तो है

सबसे ख़तरनाक नहीं होता

सबसे ख़तरनाक होता है

मुर्दा शांति से भर जाना

न होना तड़प ना सब कुछ सहन कर जाना

घर से नि कलना काम पर

और काम से लौटकर घर आना

सबसे ख़तरनाक होता है

हमारे सपनों का मर जाना”

समीरा पंछी के साथ बाहर उड़ चुकी थी। कुछ क्षणों तक खिड़की के बाहर जुलूस को निहारती हुई मैं भी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल पड़ी। क्योंकि सबसे ख़तरनाक तो घर में बैठना था।

* Proofread by Apoorva Saini